“いない”を補う、テクノロジーの挑戦──人の気配がつなぐ未来

都市と地方、オフィスと建設現場、病院と患者──距離や物理的制約を越えて、「そこにいる」かのような臨場感を届けるテクノロジーがある。MUSVI社が開発したテレプレゼンスシステム「窓」は、ただの遠隔コミュニケーションを超え、「人の気配」そのものを届けることに挑戦する。このテクノロジーがつなぐのは、情報ではなく“関係性”だ。人口減少・人材流出が進む地域社会にとって、「人が“いる”こと」は最大の価値となる。そんな“存在”を届ける未来について、MUSVI株式会社 代表取締役 / Founder & CEOの阪井祐介氏にお話を聞いた。

仙台市の山間部、病院のない過疎地域に、1台のワンボックスカーが走っている。車内には看護師と、55インチの縦型大画面ディスプレイが1つ。じつはこれは仙台市の診療カーによるオンライン診療サービスで、ディスプレイの向こうには仙台市内にいる医師が控えており、この車内で診療を受けられる仕組みになっている。

看護師がデジタル聴診器を患者に当てれば、聴診も可能だ。さらに、患者の表情や息遣い、ちょっとした違和感にも気づけるほど、まるで医師が目の前にいるかのような感覚で診察できる。画面越しの診療ではあるが、患者にとっては“診てもらっている”感覚に近い。

この遠隔医療の仕組みを支えているのが、MUSVI株式会社が開発・提供するテレプレゼンスシステム「窓」だ。大画面ディスプレイと遅延感のない音声処理、複数人が双方向で同時に話せるリアリティの高さを備えており、システムは移動可能な設計となっている。診療カーへの搭載のように、利用シーンに合わせて柔軟に設置できるのも特徴だ。

「人の気配」を届ける装置

「窓」は従来のテレビ会議やビデオ通話と異なり、「人の気配」を感じさせることを目的に設計された本格的な遠隔コミュニケーションシステムである。単に顔や声をリアルタイムで伝える“機能”ではなく、まるで「そこにいる」かのような存在感を再現する点において、従来のシステムとは一線を画している。

2022年にMUSVIを創業した阪井祐介氏は、ソニー(現ソニーグループ) で20年以上にわたりこの技術を研究してきた第一人者だ。通信工学を専門に、 Bluetoothや802.11gなどの今では当たり前の無線技術を初期から開発していた技術者でもある。1999年、ソニー入社時の応募用紙に「世界中をつなぐ『窓』のようなものを作りたい」と書いたビジョンを、25年かけて形にしてきた。阪井氏はこのプロダクトを事業化したいと考え、2022年に独立・起業。その動きを後押しする形でソニーも出資し、MUSVIは“広義のカーブアウト”企業として誕生した。

「窓」は、単に離れた場所に映像や音声を送るだけの装置ではない。人間が“パーソナルスペース”において感じるあの独特な距離感――、気配や空気感といった非言語的な情報を、技術によって再現することを狙っている。画面越しであっても、部屋の中にその人が“いるように感じる”。その体験を実現するため、音の遅延感のなさや会話の重なり、映像の角度や明るさといった細部までこだわり抜かれている。これにより、「そこに人がいる」と錯覚するほどの臨場感を届けることができるのだ。

こうした“気配”を必要とするさまざまな分野で、「窓」の導入は着実に進んでいる。とりわけ導入が進んでいるのが建設業界だ。

たとえば、建設現場に設置された「窓」を通じて、本社や遠隔地にいる所長が現場の社員・作業員とリアルタイムでやりとりする。「なんとなく現場がざわついている」「いつもと雰囲気が違う」──そうした微細な感覚は、対面でしか得られないとされてきたが、「窓」を使えば遠隔からでも察知できる。

建設現場では、急に慌ただしく人が動き出したら何かがあったサインだ。Zoomや電話では伝わりにくい現場の“空気”や“緊張感”の共有が、トラブルの予兆察知にもつながる。実際、従来のオンライン会議システムでは難しかった「同時多人数での自然な会話」も実現されており、報告や意思決定がスピーディに進むようになったという。鹿島建設や清水建設などの大手ゼネコンでも、すでに実用が始まっている。

地方が抱える「いない」の現実を解消する「存在」することの価値

こうしたビジネスの現場だけでなく、地方でも「窓」が利用されている。しかし、その利用シーンは大きく異なる。地方で「窓」が求められる背景には、地方が直面する三つの“いない”課題がある。

まずは、「専門職がいない」ことだ。医師、介護士、教員といった専門人材が都市部に流出し、地域に定着しない。だが、「窓」を通じて大学や病院と常時接続すれば、離島や山間部でも“常駐している”かのような体制を築ける。これはすでに、医療や教育の現場で実用化が始まっている。

冒頭の遠隔診療カーのような医療現場での使い方もあれば、学校に「窓」を常設し、地域外の講師が授業を行うというケースもある。たとえば、「物理の授業ができる先生が地域にいない」という理由だけで、理系の大学進学をあきらめたり、進学のために地域を離れたりするケースもある。「窓」の存在によって、子どもたちが学ぶ機会を失わずに済む環境がつくられている。

二つ目は、「人がいない」こと。人材不足が深刻化するなか、どうしても人が必要な現場ですら、十分な人員が確保できなくなってきている。

「窓」が数多く導入されている地域として、 島根県・海士町がある。その一つが給食センターだが、常駐する役場の職員を新規に採用することが困難だったため、「窓」を使って役場からリモートで管理する取り組みが始まったのだった。

三つ目は、「新しいことに挑戦する人がいない」という課題だ。かつて地域経済を支えていた製造業の企業が撤退し、次世代の担い手が育っていない地域も少なくない。

こうした中、地方と都市部のコワーキングスペースやスタートアップ支援施設、企業のオープンイノベーション拠点に「窓」を設置し、離島の若者と起業家やクリエイターをつなぐ事例が登場している。施設の雰囲気やそこにいる人との会話だけでなく、「窓」の向こうで交わされる日常的なやり取りも自然に耳に入ってくるため、空気感そのものが伝わる。「自分も何かやってみてもいいかもしれない」という“空気”が芽生えることで、地方の内側から変化を促す手がかりになるのだ。

単にリモートでつなぎ、会議で伝えるだけではない、「存在することの価値」を窓が生み出していることが非常に大切なのだ。

人と人の“空気”を伝える技術の意味

「窓」の利用シーンから見えてくるのは、場の空気が伝わることが重要なのは、「物理的に人がいないと困る現場」だけでなく、「人と人の気持ちや関係性をつなぐ場所」でもあるという点だ。単なる映像伝達ではなく、空気や感情の伝播を含んだ“つながり”が必要な場面がある。これは、リモートでは代替しきれない“リアル”の本質を示唆している。

過疎や高齢化、産業空洞化といった課題を抱える地域社会にとって、「距離」はあまりに大きな壁だった。だが、課題があるからこそ、地方は新しい姿に生まれ変わるポテンシャルも大きい。その変化に対して、イノベーションは大いに貢献していくだろう。

「窓」のポテンシャルは無限大だ。今後は、この「存在することの価値」を活用した新たなビジネスが生まれていく予感がする。例えば、コミュニケーションビジネス。単身赴任のお父さんが家にいる感覚は子供の教育上様々な効果をもたらすだろう。もちろんお父さんにとっても家族と一緒に窓を通じて暮らすことは大きい。例えば高齢者世帯での「窓」の役割。人の気配が感じられることで、社会に暮らしている感覚を生理的に植え付けることが認知症予防に役立つかもしれない。

こんなAI時代だからこそ、改めて人間(ひと)が存在することがいかに大切か、「窓」は我々に問いかけてくれるだろう。

新着記事

-

【BooSTAR】「日本のスタートアップをレベルアップさせる 外国人起業家たち」12月14日(日)午前10時放送2025.12.14

【BooSTAR】「日本のスタートアップをレベルアップさせる 外国人起業家たち」12月14日(日)午前10時放送2025.12.14 -

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23 -

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21 -

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21 -

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21 -

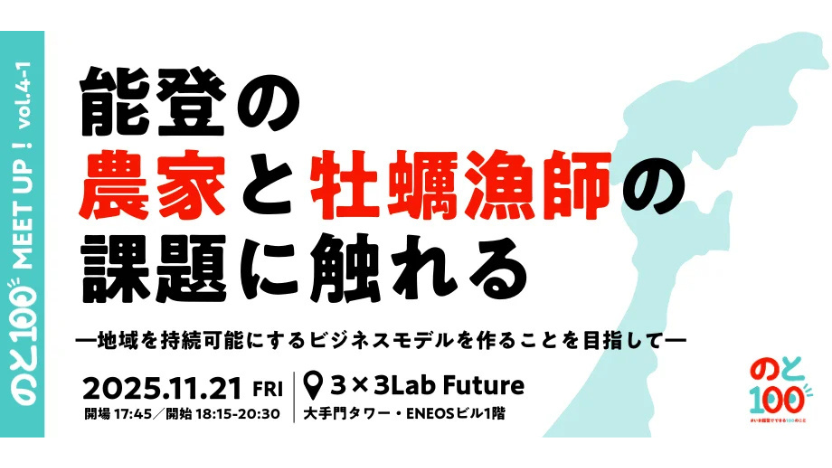

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20