入山章栄教授の「最新スタートアップ講座」vol.05 「CVCとベンチャー企業の幸せな関係とは?」

日本の起爆剤になるようなスタートアップの登場を誰もが待ち焦がれている。そんな人間が、企業が本当に現れるのか? 日本、世界のスタートアップ界隈ではいったい何が起きているのか? 早稲田大学大学院文学経営管理研究科教授であり、長年日本のスタートアップについての研究を続けてきた経営学者の入山章栄さんにスタートアップの最新事情を語ってもらった。

ベンチャー企業は“下請け”ではない

最近よく耳にするのが、大企業によるビジネスコンテストやベンチャー支援活動。日本を代表する名だたる大企業がオープンイノベーションの名のもとに様々な活動を行っている。

「日本の場合、ベンチャーキャピタルよりも圧倒的にCVC(コーポレイト・ベンチャー・キャピタル)が多い。この10年くらいの流行みたいなものはあるでしょうね。他の会社もやっているんだから、うちもなにかやらなきゃみたいな(笑)。キャッシュは余っているんだけど、もはや自分たちでは使い道が思いつかない。それなら外部のベンチャー企業といっしょになにかやって、新しい事業を作れないかと。言うまでもありませんが、背景にあるのは日本の大企業の成長が頭打ちになっていること。大企業のベンチャー支援は、日本経済がこれから世界と戦っていくために必要なことだとは思うんですが……」

入山教授の歯切れが悪いのも無理はない。大企業から支援を受けているベンチャー企業に話を聞くと、そのコラボレーションがなかなかうまくいっていないという実態を耳にすることが多いのだ。

担当者が人事異動してしまい……

「いちばん大きな問題は、大企業が支援するベンチャー企業を『自分たちが金を出してやっている』子会社や下請け企業と考えてしまうこと。これはこれまでの経済慣習でいうと、仕方のないことなのかもしれませんが、その意識でやっている以上はうまくいきません。投資してやっているんだから毎週レポートを上げろ、報告の会議に参加しろって、当たり前のようにいってくるわけです。おまけにひとつの決断に対して、たくさんのハンコが必要だからと、ひとつの課題に対して、1週間や2週間平気で待たせる。ベンチャー企業って死ぬほど忙しいのに、大企業への報告のために半日使わなきゃならないとか、承認にいちいち時間がかかるとか、無理なんです。CVCとベンチャー企業は、本来台頭の関係だということを大企業側が理解していないと、両者にとって幸せなコラボレーションにならないんです」

大企業とベンチャー企業の間には、日常業務以外にも時間感覚のズレがあると、入山教授は指摘する。

「ベンチャー企業、特にディープテック系ともなると、結果が出るまでに数年単位、ヘタをすると10年以上の時間がかかります。当然、投資する側としてはそこまで支援し続けなければならないんですが、これを我慢できない大企業が少なくない。失敗を繰り返しながら成長するのがベンチャー企業のあるべき姿なのに、その失敗を許容できない。一刻も早く投資額を回収するフェーズに入ることを求めてくるわけです。おまけに大企業の場合、人事異動が頻繁にあり、担当が変わると、方針が変わることも多い。『じっくりやっていきましょう』と言っていた担当者が『早く結果出さないと、支援を打ち切るぞ』という人に変わり、事業が頓挫したなんて話も珍しくありません。最近の若い起業家は、単なる経済的な成功よりも自分が一生かけて取り組めるテーマと向き合っているタイプが多い。そうなると、企業側も腰をすえてベンチャー企業と向き合う必要があります。安易なコラボレーションでベンチャー支援をすると、投資の回収ができないばかりか、企業の評判を落とすことにもなりかねないのです」

リスペクトを持って接する

では、大企業とベンチャー企業はどのように付き合っていけばいいのだろうか。

「僕は大企業によるCVCに反対しているわけではありません。最近は、ベンチャーのリテラシーを理解し、適切な支援を行い、本業にいいシナジーを生み出している例も見られるようになってきました。うまくいけば、日本の経済を大きく成長させる起爆剤にもなりうると思っています。そのためにいちばん大切なのは、結局相性みたいなものになるでしょうね。支援を受ける側も資金援助してくれるならどこでもいいという姿勢ではなく、相手側の企業が自分たちになにを求めているかをきちんと見極めなければならないでしょうし、大企業側はどんなに若い起業家、小さい会社であろうと対等なビジネスパートナーと考え、リスペクトを持って接すること。彼らが自分たちではできないことをやってくれる人たちだという可能性を信じ、その可能性に投資しているということを忘れなければ、無駄な軋轢はなくなっていくと思います」

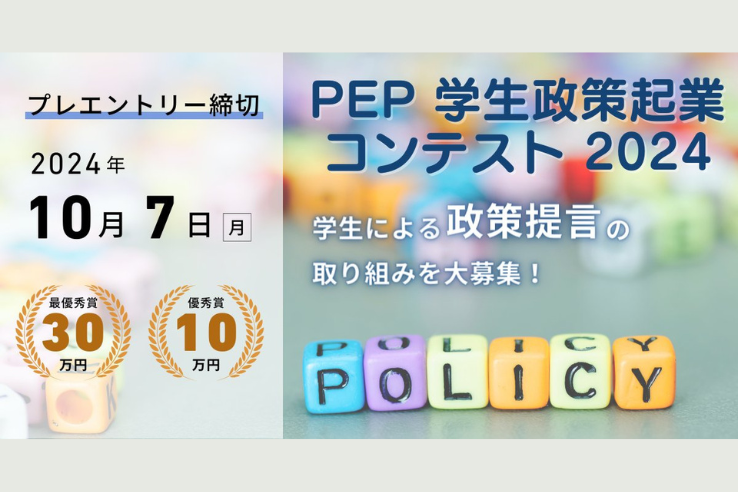

新着記事

-

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23 -

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21 -

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21 -

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21 -

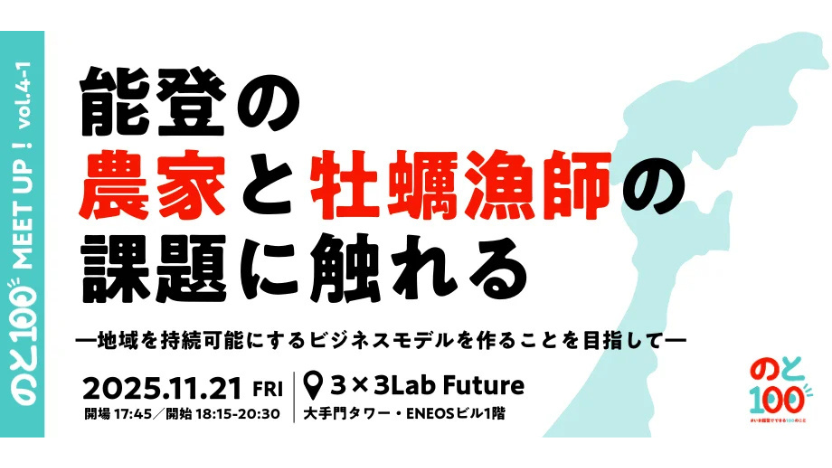

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20 -

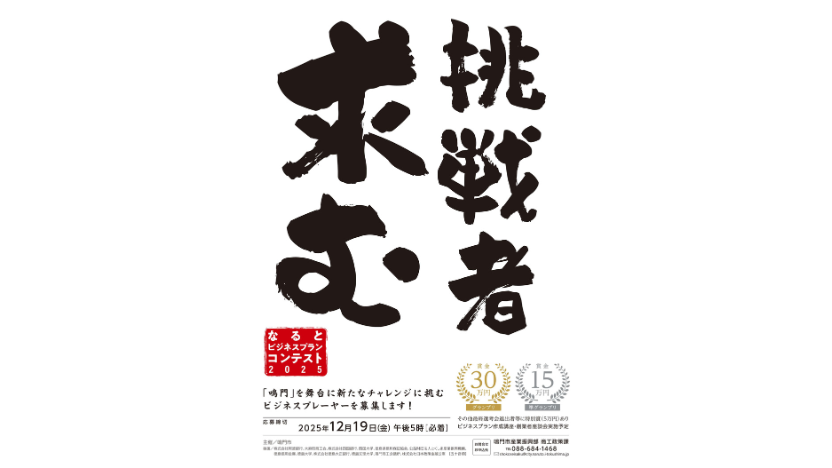

【12月19日(金)応募締切】なるとビジネスプランコンテスト20252025.11.20

【12月19日(金)応募締切】なるとビジネスプランコンテスト20252025.11.20