会社を辞めず、会社のアセットを使いながらスタートアップする。 「出向起業」という“第4の道”。

会社を辞めて起業するか、社内事業として起業するイントレプレナーになるか、あるいは副業として起業するか。会社員が起業するには、これまでこの3つの道しかなかった。だが、ベンチャーキャピタル「出向起業スピンアウトキャピタル」の代表パートナーである奥山恵太さんが提唱するのは、会社を退職せずに起業する「出向起業」。「日本の起業シーンにおける起爆剤になる」と語る「出向起業」について、奥山さんに訊いた。

自ら起業した会社に出向する

「出向起業」という言葉を初めて知ったという人も少なくないだろう。この言葉は、「出向起業スピンアウトキャピタル」代表パートナー、奥山恵太さんが経済産業省で働いていた2019年に生まれたという。

「当時、ボトムアップで企画した出向起業補助金がスタートになっています。簡単に説明すると、社内で非常に尖った新規事業案を提案した方がいても、『本業とのシナジーが薄い』『売上規模が小さい』『不確実性が高い』などの理由でなかなか採用されづらい。じゃあ、その方が会社を辞めてその事業ができるかというと、もともとの会社のアセット、特許権や製造設備、営業ネットワークを使わないと加速できない。そうなると、辞めて起業しても意味がないからと、もしかしたら大きく成長するかもしれない新規事業案が実現にたどり着けないことになります。そこで私が経産省時代に提案したのは、会社員が辞職せずに自己資金や外部のベンチャーキャピタルからの資金調達で起業して、起業した新会社に自ら出向して新規事業を行う“出向起業”でした。もとの会社に籍を残し、給料ももらいつつ、新会社にフルタイムで出向し、特許権などのアセットも使える状態での起業となります。この出向起業する人に補助金を出すという仕事を3年間やっていました」

これからの日本の産業振興のために

アメリカの場合、起業に失敗した人間がもとの会社に戻って出世することは珍しいことではない。しかし日本では、会社を辞めて起業した人間がもとの会社に戻れるという例は多くない。会社側もよほどのメリットがない限り、辞めた人間に対して自社のアセットを使わせるようなことはないだろう。そういった雇用事業、中途採用事情の違いが日本のスタートアップシーンの足かせになっていると指摘する識者も多い。会社に籍を残しながら、起業のチャレンジができる「出向起業」は、社員にとってもリスクを軽減でき、かつメリットの大きい日本的な起業手段といえるだろう。

「2022年7月に経産省を辞職する頃には、累計で25人の大企業社員の方が出向起業しました。でも出向起業したいと相談してきた方は、累積で150人以上いたんです。私としては150社のスタートアップを作りたかった。最大の理由は、所属大企業側との出向契約締結の調整が整わなかったこと。省内では、異動の時期が来ていたので、このまま経産省に残るか、辞めて出向起業の仕事に専念するか、いろいろ考えたうえで、これからの日本の産業振興のためには出向起業を支援する人が1人はいた方がいいと思い、退職して出向起業を応援する道を選びました」

90パーセント以上の確率で失敗する

こうして出向起業専門のベンチャーキャピタルを立ち上げた奥山さん。だが、出向起業は新会社と所属大企業の出向契約を結ぶことができなければ成立しない。奥山さんは、企業側にはどんなメリットを提示して説得にあたっているのだろうか。

「いくつかのポイントがあります。まず大きいのは新規事業創出の加速です。新規事業案を提案しても、「不確実性の高さ」「本業とのシナジー」等を詰められて、継続的に予算を確保し続けることができないという例が残念ながら多いというのが現実です。社内新規事業コンテストで優勝したチームが、既存事業部に吸い取られるか100%子会社を作る程度しか出口が無く、既存事業基準で詰められて、空中分解するという例も多い。でもこれ、大きい会社としては当たり前のガバナンスだと思うんです。どんなに夢が大きくても採算性が見えない部門にいつまでも予算を割くわけにはいかない。だから僕は言うんです。出向起業なら予算ゼロでいいですよと。尖った社員がいるなら、起業させて、フルタイムで出向させ、アセットを使わせればいい。事業資金を外部投資家から調達できるのであれば出向元大企業としてはひとりの社員の給料を払うだけ。しかも起業した新会社がうまく軌道に乗ったら、関連会社化する道もあるわけです」

リスクを恐れて中途半端な新規事業の立ち上げと失敗を繰り返すよりは、マイナスは小さくて済む。さらに奥山さんは、企業側にこんな話もするという。

「スタートアップが成功する確率は何パーセントかご存知ですかと。成功の定義にもよりますが、だいたい90パーセント以上が失敗に終わるという説があります。出向起業を希望される方って、もとの会社ではトップクラスの成績をあげるエース社員ということが多いんです。だから余計、もとの会社としては彼らを手放したくないわけです。だから言うんです。理論上は、高確率で失敗して帰ってくるのではないでしょうか、と。でもその社員は、資金調達や経営を学び、自分で考える胆力を身につけて帰ってきます。優秀な社員に加速度的な成長を促すいい機会になるんですと。しかも出向起業は多くのメディアに取り上げられることが多い。それはもとの企業にとってもいいPRになるわけです」

自由度が高くスピード感がある

現在、出向起業スピンアウトキャピタルが投資しているのは4件。他に多くの投資検討を同時並行で行っているという。

「一般的なベンチャーキャピタルだと『会社を辞めてから来てください』ってなってしまう。でもうちは会社を辞めてない状態でも構わず投資を行います。シードベンチャーキャピタルなので、シードラウンドで平均3000万、マックス5000万円。このファンドを作ってから1年10ヶ月で170人ほどが相談に来ました。壁打ちレベルから所属企業への説明方法まで、いろいろなアドバイスを行っています」

投資先のひとつがMOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社。CEOの西田誠さんは、東レの“伝説の営業マン”として活躍していたが、「東レ内で開発された高価だが機能性の高い素材」を事業化するべく、出向起業した。

「東レの場合、低価格で大量生産できる素材をメインにBtoBでビジネスをしている。でもその結果、研究開発した新素材の10%しか最終製品メーカーに購入されていないそうなんです。西田さんは、その使えていない素材を世に送り出したくて出向起業しました。水で濡れても構造上濡れていないように見える素材があって、それを汗じみしないTシャツとして売ったところ、ECやクラウドファンディングで社内新規事業の状態でも1万枚近く売れたんです。東レへの説明は1年くらいかかりましたけど、新聞や雑誌でも取り上げられて、東レにも大きなメリットをもたらしました。西田さんも100%子会社等の社内ベンチャーでやるより、自由度が高くスピード感があると喜んでくれています」

大企業に籍を残し、給料をもらいながら起業するというと、安全圏での戦いのように思えるが、実際に出向起業を目指す人は、その点にはあまり興味を持っていないという。

「相談に来る方の多くは、お金とか成功より、自分が手掛けた新規事業案をなんとか世に送り込みたい、世の中を変えたいという情熱が、原動力のように感じます。これは出向起業に限らないと思いますが、スタートアップを考える人は、リスク管理よりも情熱が勝る。そのうえで、私が重視するのは、その方が特定の産業において大企業で独特な経験を積み、新会社の事業領域としても同一の産業を選択して、その産業内の変化を狙っている状態であるか、ということ。MOONRAKERS TECHNOLOGIESの西田さんでいえば、繊維業界でいろいろなことを手掛けてきたから、業界の生産や販売、あるいはこれからどういう変化が起きうるかということをものすごく考え、理解している。これは単に私の好みということになるかもしれませんが、そういう専門分野の経験と知識があり、産業の変化をつぶさにとらえている人に会うと、応援したくなります」

いま現在、会社員のあなたもいつか「なにがなんでも自分でやりたい」という新規事業に出あうかもしれない。そのときのために「出向起業」という言葉と奥山恵太という名前を憶えておくといいだろう。会社を辞めず、でも自由に、自分の夢を追いかける最高の手段になるかもしれない。

新着記事

-

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23 -

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21 -

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21 -

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21 -

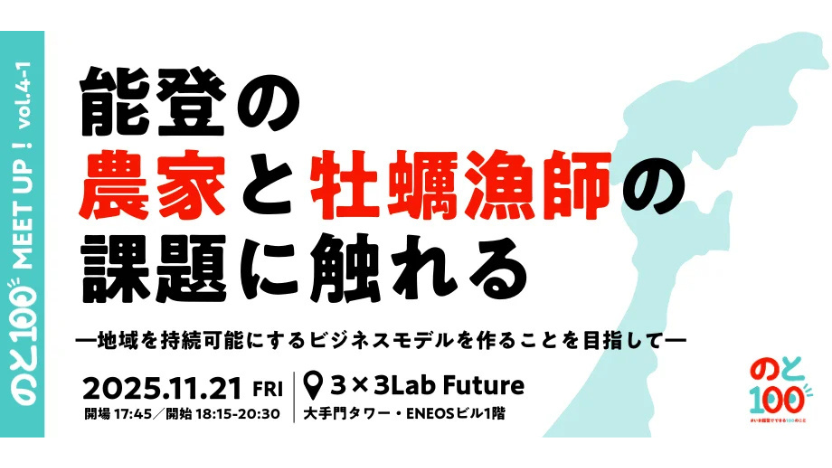

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20 -

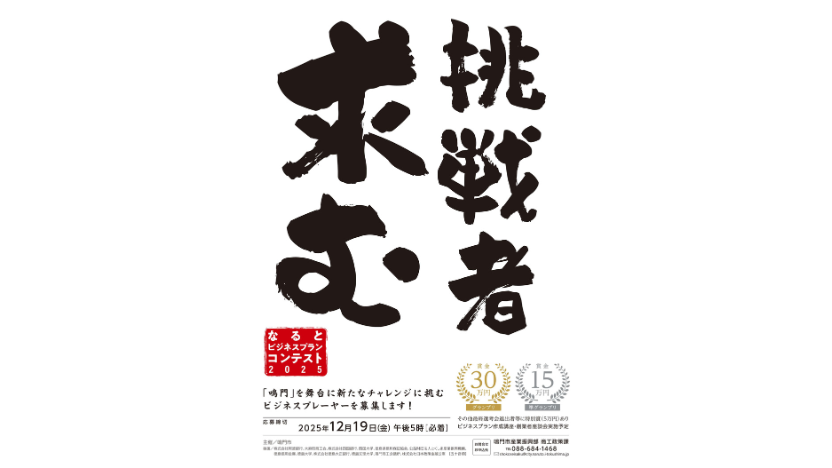

【12月19日(金)応募締切】なるとビジネスプランコンテスト20252025.11.20

【12月19日(金)応募締切】なるとビジネスプランコンテスト20252025.11.20