副業からの起業で世界の海を救う! シーテックヒロシマの挑戦

海をデータ化し、海に関わるすべての産業をアップデートする。シーテックヒロシマが掲げる理念は壮大だ。共同代表・COO樗木勇人さんは、地方を拠点に、副業としてのスタートアップでなにを成し遂げようとしているのか。一度失敗したにもかかわらず「スタートアップは楽しい」と言い切る、彼の思いをきいた。

フジツボは海の仕事の天敵

牡蠣が起業のきっかけだった。株式会社シーテックヒロシマの共同代表・COO樗木勇人さんは、同社のもうひとりの共同代表・CEOの今井道夫さんと、経済産業省、JETROが主催するグローバル起業家等育成プログラム「始動 Next Innovator」で出会った。

「僕はボランティアがもう少し社会に貢献できる仕組みを考えていて、今井は海洋プラスチック問題の解決法などを提案していました。当時コロナ禍で『始動』のプログラムもオンラインのみだったんですけど、彼とはなんとなくウマがあって、一緒に楽しいことやろうよみたいな話をしていたんです。その会話のなかで、彼が広島の人で牡蠣の養殖が大変だと。実は僕、毎週食べるくらい牡蠣が大好きなので(笑)、興味をもって聞いたら牡蠣の養殖だけでなく、海の仕事の天敵がフジツボなんだという話で、それを俺たちで解決しよう、チャレンジしてみようとなりました。フジツボは有史以来、海に生きる人間たちの天敵なんです。世界最強のバルチック艦隊が敗れたのも船底についたフジツボのせいで速度が落ちたからと言われているんですよ(笑)」

シーテックヒロシマの設立は2021年6月。養殖中の牡蠣や船の底、エンジンなどに付着するフジツボは、長年、海で働く人を苦しめてきた。これまで船底にびっしりと付着したフジツボをガリガリと除去するには、潜水士が海中で長時間手作業を行うか、船を陸上にあげて高圧洗浄機を使うかしか方法がなかった。シーテックヒロシマは、これを無人の機器を使って除去・防着する作業を行うための技術開発を目指している。

「いろいろな本でフジツボの生態を調べました。定着してセメント化すると除去するのが本当に大変なんですけど、卵から出て数日間なら比較的小さな力で除去できる。そのタイミングなら、無人の小さな機器が使えるのではないかと考え、当初は“海中ドローン”の開発を進めていました。でも海中ドローンは問題が多いんです。まず給電の問題。それから海中で迷子になってしまうという問題。海中だとドローンが自分の位置を把握するのが難しいんです。そこで現在は、海中ドローンではなく“海中ルンバ”、海中で働くロボット掃除機という考え方に切り替えています。ロボット掃除機なら船底の3次元情報があれば作業ができますから、より実現性が高まったと考えています」

海の課題をテクノロジーで解決する

世界中の海で働く人間がフジツボに苦しんでいる。シーテックヒロシマの技術は、世界の海を救う可能性があるのだ。

「始めてみてわかったんですけど、海とテクノロジーってこれまであまり接点がないんですよ。そもそも塩水のまわりでコンピュータって使っちゃいけないじゃないですか(笑)。そもそもテクノロジーにとって難しい場所なんです。だから船の速度を上げるとか、魚群を探知するとか、そういう技術はあるんですが、フジツボのような非生産的な課題はおざなりになっている。しかも漁師の方ってほとんど個人事業主なので、イノベーションのマーケットから外れてしまう。ビジネスイノベーションを起こしてもついてこられない高齢の方も多い。でもこのまま放っておくと、どんどん漁に出る人がいなくなり、僕たちはおいしい魚を食べられなくなる。そういうことになるまえに、海の課題をテクノロジーで解決できればと考えたんです」

樗木さんの現在の拠点は東京で、共同経営者の今井さんは広島。会社を広島におき、地方でスタートアップしたことには樗木さんなりの理由があった。

「社会課題を見つめたときに、大都市だとビジネスにつながる。それは大企業がやればいいのではないかと。大きなビジネスにならない、地方都市だからこそ、社会課題が積み上がっている。そういうところに会社をおいたほうが自分としてはがんばれるんじゃないかと思いました。それに会社名に広島って入ることで、地元の人たちにも応援してもらえる。シーテックヒロシマって、スポーツチームみたいじゃないですか(笑)。広島って造船もあるし、漁業も盛ん。全国の海の現場を訪ねていっても広島から来た、呉から来たっていうと、共感してもらえるんですよ。東京から来ました、普段は電機会社に勤めてますなんて言ったら、距離感が遠い。その点、広島からですっていうと、『わかってるやつが来た』と思ってもらえますから」

ジョギングのように一歩ずつ前に

起業の際、樗木さんはひとつのルールを自分に課した。それは「決してフルコミットしない」ということ。樗木さんは、現在大手電機メーカーに勤務している。つまりシーテックヒロシマは、副業での起業ということになる。

「実は僕、いまの会社に入る前に一度起業を失敗しているんです。4年間がんばったんですが、結局潰してしまい、妻にも泣かれた。それでも起業をするからには、リスクコントロールはしっかりやらなければと思っています。会社を辞めず、会社の仕事以外の時間でやること。活動資金、開発資金は極力抑えて、取れる補助金は取りに行く。もちろんフルコミットしないことでのマイナスもありますよ。僕らはハードウェアの開発を目指しているので、そのための資金は膨大にかかります。でもVCに行くと、フルコミットではないということで断られたりします。開発資金はずっと僕らの課題だったんですが、この1年くらいでようやくひとつの結論に達しました」

膨大なハードウェアの開発資金をどうするか。シーテックヒロシマがたどり着いた結論は、「急がず、無理をせず、ジョギングのように一歩ずつ前に進んでいこう」というものだった。

「僕らはフジツボ、フジツボといいながら、いろんな海の現場を訪ねていたんですが、そうすると、フジツボ以外の悩みをたくさん聞くわけです。そのなかにはテクノロジーで解決できそうな課題もあって、じゃあ、それやってみましょうかと。魚介類のダイレクト通販とか、稚魚の養殖場になる藻場の造成とか、プレジャーボートと牡蠣いかだの衝突防止システムとか、そういう海まわりの仕事がいくつか入るようになってきたんです。いまは、キャッシュポイントをどんどん増やして、そこでハードウェアの開発資金を作っていこうと考えています。僕らは持続可能な一次産業の実現を目指していますから、僕ら自身が持続可能でなければならない。儲かりそうだからやる、儲からないからやめるじゃダメなんです。僕がこういう考え方ができるのも本業があるから。もしシーテックヒロシマだけで生活しなければならないと思ったら、こんな考え方はできなかったと思います」

稼ぐ、儲かる、よりも続ける

一度起業に失敗し、つらい思いをしたにもかかわらず、なぜ樗木さんはふたたび同じ道を進み始めたのだろうか。

「僕の場合、エンジニアではないので、最初はコンセプトだけなんですよ。思いついたことをまわりに言って、それを言い続けているうちに仲間が集まって、カタチになっていく。この喜び、楽しさというのが原動力ですね。シーテックヒロシマも利益を生むほどにはなっていません。全国を飛び回る旅費も必要だし、それを考えると若干マイナスなくらい(笑)。でも海の現場に通えば通うほど関係は深まっていくし、そのなかから思いもかけないオポチュニティをいただくこともある。そういうことが楽しくて仕方がないんです。稼ぐ、儲かる、よりも続ける。その気持ちだからこそ楽しめているんだと思います」

副業で楽しみながら一歩ずつ。それはなりふりかまわず成功を目指す“いまどきの”スタートアップとは少し異なる考え方かもしれない。だが、シーテックヒロシマの事業について満面の笑顔で語る樗木さんを見ていると、こういう道もいいなと思わざるをえない。

新着記事

-

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23 -

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21 -

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21 -

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21 -

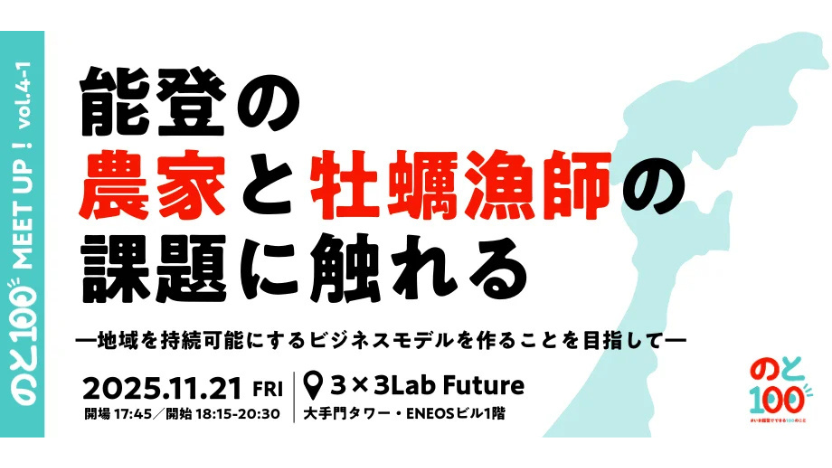

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20 -

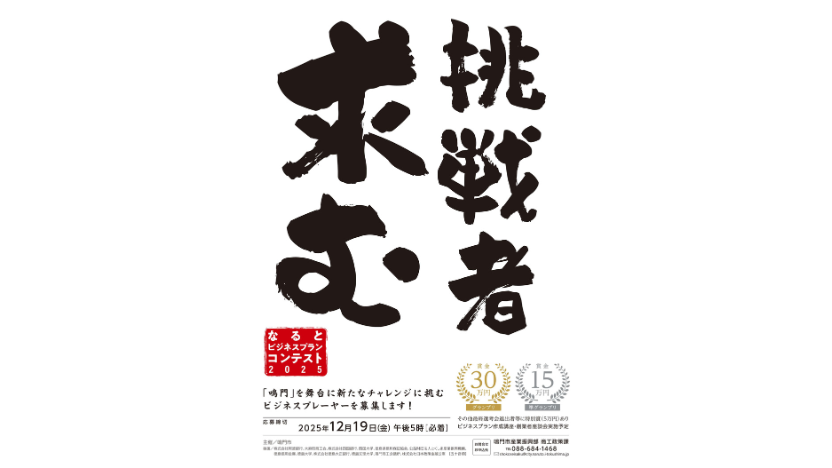

【12月19日(金)応募締切】なるとビジネスプランコンテスト20252025.11.20

【12月19日(金)応募締切】なるとビジネスプランコンテスト20252025.11.20