大企業の新規事業は“外で見出し、外で育てる” 中馬和彦氏が語る現実と突破口

大企業の新規事業の芽は、なぜ育たないのか。みずほフィナンシャルグループ執行役員CBDO・中馬和彦氏は、前職のKDDIで「INFOBAR」の開発などの社内新規事業を手掛けたのち、ジュピターテレコムへの出向、さらにオープンイノベーションやスタートアップ投資まで、多様な挑戦を歩んできた“新規事業開発のスペシャリスト”だ。

そんな中馬氏が今までの経験から得た結論は、「社内のイントレプレナー制度に頼りすぎては続かない」という現実だ。では大企業の新規事業担当者はどう動けばよいのか。中馬氏が説く、「外で見出し、外で育てる」戦略とは。

外で見出し、外で育てる―中馬流オープンイノベーション論

KDDI時代、中馬氏は携帯端末「INFOBAR」の立ち上げをはじめ、J:COMやショップチャンネルへの出向など、通信の枠を超えた現場を経験してきた。「誰も行く人がいなくて、じゃあ僕が行くしかない」と未知の領域に身を投じるたびに、「どんどん遠心力で外に行って」視野を広げていったと振り返る。

J:COMではKDDIと住友商事が50%ずつ出資する合弁という特殊な環境のなか、後発のKDDI側として社内の論理が通じない状況を肌で感じた。さらにショップチャンネルでは通信とは無縁のコスメを扱い、仕入れから販売まで“数字責任”を一手に負った。通信会社の社員が通常触れないリアルなオペレーションを担ったことは、ゼロから事業を立ち上げる現実を実地で理解する契機になった。

この時期に商社の人々と関わりを持ったことも大きい。「商社は電波(周波数)のような差別化された資産を持たないため、人脈やノウハウでビジネスを作り上げていく。我々は規制事業をベースとしたテクノロジーをビジネスのドライバーとしているが、もっと外のネットワークが必要だと感じた」有形な資産に頼らず、人や知のネットワークを資源に変える発想は、その後スタートアップと向き合う際の基盤となった。

ちょうど国内でスタートアップが盛り上がり始め、KDDIでも事業共創プラットフォーム「KDDI ∞ Labo(ムゲンラボ)」が立ち上がった。大企業にいながらも外と接点を持つ文化に支えられ、中馬氏は自然とオープンイノベーションの現場に立ち会うようになったという。

しかし、そうした経験を経てもKDDIは社内の新規事業提案制度を設けなかった。「イントレプレナーは一切やらない。スタートアップのほうが命を懸けている分、確率が高い。確率の低いものはやらないだけ」と中馬氏は言う。挑発的に聞こえるが、前提は合理的な確率論だ。

だからこそ中馬氏は「日本中で一番、社内新規事業の審査員をやっている」と自認するほど各社制度に通じながらも、結論は一貫している。「大企業の構造の中で、新しい芽は短期評価で踏みつぶされてしまう。偶発的に良い芽が出ても、中長期で育てるストラクチャー(仕組み)が社内にないから、結局続かない」。

“甘やかさない”スタートアップ伴走の現実

社内新規事業には構造的な限界がある。では大企業はどう新しい事業を手に入れるのか。その答えのひとつが、スタートアップへの出資と連携だ。KDDIは国内でも積極的にスタートアップ出資を展開してきたが、その現場を長く担ったのが中馬氏である。

「我々には新規事業のアイデアはない、それをもっているのはスタートアップ。だから彼らに対して上から目線はもってのほか」と語る中馬氏は、あくまで支援者として寄り添う姿勢を貫く。同時に「事業の舵を握るのは彼ら」と強調しながらも、「甘やかすとは違う」とも。数字運営や期末の達成責任を緩めない姿勢は、KDDIが関与した企業の上場後の自律にもつながった。

象徴的なのがIoTスタートアップのソラコムである。KDDIは設立間もない段階でM&Aし、資本・事業両面で伴走してきた。IPO直後、業績未達で株価が下落した際も、創業者の玉川憲氏は「KDDI時代の徹底した予算達成へのこだわりの経験が今に活きている」と語ったという。

「僕らがオープンイノベーションにおいてスタートアップを尊重するのと、甘やかすのは違う。大企業の支援はあくまでもスタートアップの自立を即すものであり、最終的には共に事業グロースを目指す対等な存在でなれければ…」

新規事業が社内で生まれにくい最大の理由は「評価の物差し」にある、と中馬氏は指摘する。通信会社が通信の周辺で新しいサービスを展開するのであれば、既存の収益モデルに沿って評価できる。しかし異分野に踏み出すと、既存の基準では「理解不能」とされ、社内で支持が得られない。

「たとえば通信と物販では、優先順位や時間の物差しがまったく違います」と中馬氏。大企業の評価は往々にして短期の数値に縛られるが、新規事業には中長期で育てる視点が欠かせない。ところが、既存の短期基準で測られると、多くのアイデアは芽を出す前に潰れてしまうのだ。

その処方箋として中馬氏が掲げるのが「外で育てる」戦略である。社内リソースに期待しすぎるのではなく、まずは社外で事業を育て、一定の規模に達した段階で大企業の本体の資源を使って拡大に乗せる。そうすることで初めて、大企業の短期基準と新規事業の成長サイクルをつなぎ合わせることができると説く。

産業の未来をアップデートする―みずほで描く“ビッグピクチャー”

では、中馬氏がみずほフィナンシャルグループで果たそうとしている役割とは何か。

KDDI時代、中馬氏は通信を基盤に電気、金融、小売へと事業を広げ、徹底したオペレーション・エクセレンスで利益を積み上げてきた。だが、それはあくまで自社の事業運営に基づくもので、領域や規模には限界がある。一方で銀行は、自らオペレーションを担うことはない代わりに、ファイナンスを通じて産業全体に影響を及ぼす力を持つ。

中馬氏が見据えるのは、この力を生かして産業横断のグランドデザインを描くことだ。これまで商社が業界単位の再編を担ってきたが、AIやデータ活用が進む時代には、縦割りを超えた産業横断の再編が必要になる。しかし商社は構造的にそこが苦手だ。だからこそ銀行が投資銀行的な機能を再興し、産業の未来像を設計する役割を担うべきだと考えている。

「金融機関は資金を持っている。そこに事業経験や構想力が加われば、産業全体のグランドデザインを描けるはずだ」と中馬氏は語る。目指すのは単なる資本の供給者ではなく、「構想の提供者」——産業横断の再編を設計する存在としての銀行像だ。

スタートアップや新規事業で培った方法論を、日本産業全体に広げる。20〜30年のスパンで、日本発の勝ち筋を仕掛けていく。中馬氏がみずほで挑もうとしているのは、まさに“産業の未来をアップデートする投資銀行モデル”なのである。

そんな高い志を持つ中馬氏が、新規事業に挑む人々に伝えたいのはこの言葉だ。「起業家ではなく、事業家たれ。小さなアイデアでも、最終的なビッグピクチャーがどれほど大きいかがすべてです」

彼が言う「ビッグピクチャー」とは単なる夢物語ではない。世界一・二を狙える土俵を選び、厳しい数字に耐え、必要なら外の力を取り込みながら事業を育てる現実的な設計図だ。大企業もスタートアップも、その設計図を描けるかどうかが、未来の事業を生み出せるカギになるだろう。

新着記事

-

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23 -

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21 -

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21 -

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21 -

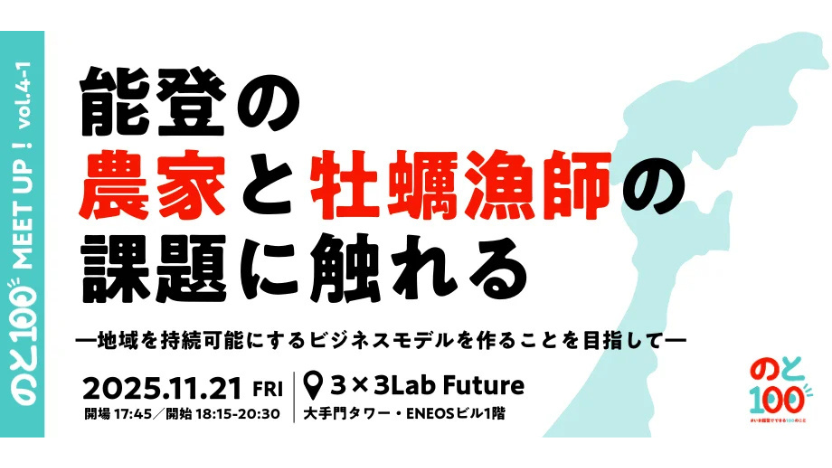

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20 -

【12月19日(金)応募締切】なるとビジネスプランコンテスト20252025.11.20

【12月19日(金)応募締切】なるとビジネスプランコンテスト20252025.11.20