アトツギベンチャーが拓く未来 オープンイノベーションが生む町工場の新たな価値

「町工場×異業種」が、思いもよらないイノベーションを生み出している。

日本のものづくりを支えてきた製造業の中小企業は、長らく下請け構造に組み込まれ、価格競争にさらされてきた。しかし今、そんな町工場が、オープンイノベーションの担い手として注目されている。異業種との共創によって、従来にはなかった製品や市場を切り拓く企業が現れているのだ。

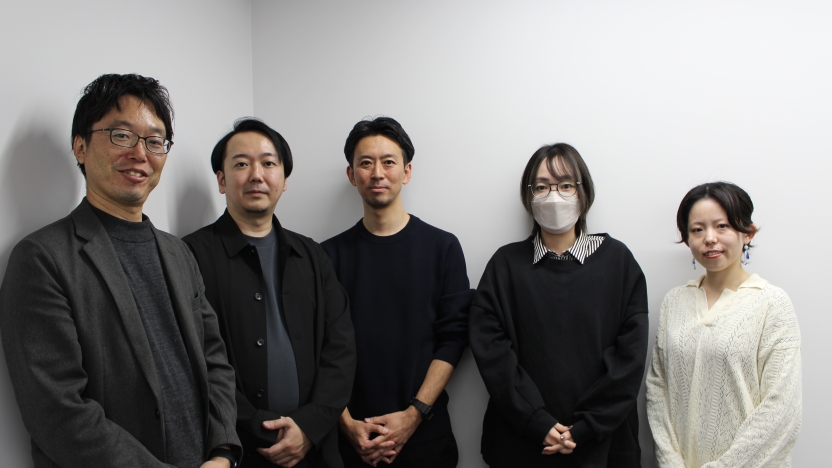

この記事ではその代表例として、極東精機製作所 代表取締役社長CEO・鈴木亮介氏、アックスヤマザキ代表取締役・山﨑一史氏の両氏に注目。事業承継の危機を乗り越え、顧客視点とスピードを武器に新たな価値を創出してきた彼らは、今、町工場に眠る技術と他社の知見を組み合わせることで、社会にインパクトを与えるプロダクトを生み出している。

倒産寸前の町工場を変えた「顧客起点」

極東精機製作所は、東京都大田区にある金属加工の町工場だ。数年で売上を黒字化し、下請けからODMへと脱皮。異業種連携による開発事業も軌道に乗せ、ベンチャーとの共創を次々と形にしている、“元気のある”アトツギベンチャーである。

しかし、三代目の鈴木亮介氏が入社した2005年当時、会社は年商1.5億円ながら借金を抱えた債務超過の状態で、社員の平均年齢は60歳を超えていた。現場では紙による手書き発注が当たり前で、属人的な作業が横行し、新製品もなく業界内で埋没していた。

「このままではつぶれる」——。鈴木氏は、当時始まったばかりの「ものづくり補助金」に着目し、最新設備の導入に踏み切る。これを機に業務プロセスのデジタル化を一気に進め、現場に管理職を配置して、属人化していたノウハウの標準化に取り組んだ。さらに地元高校との連携によって若手の採用を進め、社員の平均年齢は32歳に若返り、現場には活気が戻った。

転機は、インターン生を通じて受けたテレビ取材だった。3週間にわたる密着番組で紹介されたことで、Webアクセス数が数百倍に跳ね上がり、同社のものづくりへの姿勢が世間の注目を集めるようになった。

「下請け型の受動的な仕事から脱却し、自ら価値を提案できる会社に変わろう」と鈴木氏は決意する。そして、ある企業との出会いをきっかけに、その想いは具体的な形となっていく。

40社が断った企画を4か月で形に

2018年8月、企画会社のB-by-Cから「スティック型の美容機器を開発したい」というユニークな相談が持ち込まれた。プロのエステティシャンの手技を、美容機器で再現するというコンセプトだったが、技術的なハードルが高く、しかもクリスマス商戦に間に合わせたいという厳しい納期もあり、これまでに40社以上から断られた企画だった。

鈴木氏は「持ち歩ける美顔器が欲しい」という女性のニーズの高さに着目し、「社会的意義があり、難易度も高い挑戦だ」と判断。自らのプロジェクトとしてこの開発に取り組む。エステティシャンの“肌感覚”を、バネ圧を精緻に制御する独自技術によって再現し、わずか4か月で製品化にこぎつけた。

こうして完成したのが、スティック型美顔器「Face-Pointer」である。結果的にこの製品は大ヒットし、定価約2万円ながら累計販売数は20万本を突破。楽天市場の美顔器部門では、大手美容メーカーを抑えて、2024年年間売上1位を記録した。この成功により、極東精機製作所は“単なる下請け”から、イノベーションを生み出す“共創型メーカー”へと大きく進化を遂げた。

ミシン市場を再発明したアトツギ社長

もう一つの事例が、大阪に本社を構えるアックスヤマザキだ。同社はかつて、国内ミシン業界を牽引する存在だったが、父親の代にOEM中心のビジネスモデルへと転換。その後、業界全体の縮小に直面し、経営は悪化の一途をたどっていた。2005年に山﨑一史氏が入社するも、営業先を回っても相手にされない日々が続いた。

2015年には、約1億円の赤字が見込まれ、当時社長だった父親は廃業を検討していた。そんな中で山﨑氏は、「代替わりしてほしい」と自ら社長就任を申し出る。グロービス経営大学院で学んだマーケティングの知見を活かし、徹底的な消費者ヒアリングを実施。子どもや初心者でも“気軽に手作りが楽しめるミシン”という新しい市場ニーズを見出した。

こうして生まれたのが、毛糸を使った子ども向けミシン「毛糸ミシンHug」である。おもちゃ市場に照準を合わせ、トイザらスに直接売り込みをかけた結果、初回生産の2万台は数か月で完売する大ヒットとなった。

2020年年には、再び生活者の声をもとに「子育てにちょうどいいミシン」を開発。動画レシピと連動した使いやすさを武器に、2020年3月末の発売直後、コロナ禍でマスク不足に悩む家庭で爆発的な需要を生んだ。SNSでの口コミが後押しし、年間5万台の販売を記録する社会現象へと発展した。

「自分自身がミシンを使わない立場だったからこそ、初心者の気持ちに寄り添えた」。山﨑氏の視点は、業界の常識を打ち破る武器となった。

トヨタ車体と創る“未来のミシン”

山﨑氏の革新は、予想を超えた領域へと広がっていく。2023年、トヨタの子会社であるトヨタ車体から「車の内装ステッチ技術を家庭用ミシンに応用できないか」という相談が舞い込んだ。対象となったのは、アルファードなど高級車に使われている特許技術「タグステッチ工法」。立体物に直接、加飾縫製を施すという高度なステッチ技術を、一般消費者向けに展開する前例のない挑戦だった。

「この技術で、私たちのノウハウがまた増えるはず。これは絶対に面白いチャレンジだ」

山﨑氏はその場で構想を受け入れ、単なる開発にとどまらず、トヨタの技術を土台に独自の製品「ミライミシン」を2年がかりでプロトタイプまで開発した。ソファーなどの革製品や衣類を、立体物のまま誰でも手軽に補修できることをコンセプトに、家庭用ミシンの新しい可能性を追求した製品だ。

この製品は、2025年の大阪・関西万博で初披露されたが、将来的には一般向けにも販売される見込みだ。

オープンイノベーションの本質は「人の力」

鈴木氏と山﨑氏に共通するのは、旧来の“守り”をあえて壊し、自ら新しい市場を切り拓いてきた点にある。

両者とも、親世代から受け継いだ技術や職人の矜持を土台にしながら、「外の知見や技術」を積極的に取り入れてきた。鈴木氏は美容家電の知見を持つ企業と手を組み、“ポータブル美容機器”という新市場を創出。山﨑氏はトヨタ車体というものづくりの巨人と連携し、車の縫製技術を家庭用ミシンに応用することで、これまでにない製品の開発に挑んでいる。

こうした異なる専門性や価値観の融合が、それぞれの企業単独では実現できなかったプロダクトや市場を生み出している。オープンイノベーションとは、単なる“共作”ではない。異なる立場の者同士が「難題をともに乗り越える」ことで初めて、真の創造が起こるのだ。

そこに必要なのは、技術力や資本力だけではない。「絶対にやり遂げる」という経営者の覚悟と熱量である。大企業の技術と、ベンチャーの情熱が交差する地点には、“想像を超えるイノベーション”が生まれる。

新着記事

-

【BooSTAR】「スタートアップ都市・渋谷 挑戦者たちが集う理由と戦略に迫る!」2月22日(日)午前10時放送2026.02.22

【BooSTAR】「スタートアップ都市・渋谷 挑戦者たちが集う理由と戦略に迫る!」2月22日(日)午前10時放送2026.02.22 -

すべてのビジネスマンにおすすめしたい『B talker』イチオシ動画2選2026.02.20

すべてのビジネスマンにおすすめしたい『B talker』イチオシ動画2選2026.02.20 -

2025年のイノベーション:FTS Journal 2025年に読まれた人気記事4選2026.02.20

2025年のイノベーション:FTS Journal 2025年に読まれた人気記事4選2026.02.20 -

「言葉にできない感情」を、曖昧なまま受け止める 感情を色で記録するアプリ「iroai」開発チーム が1年半かけて見つけた、小さくて確かな手応え2026.02.02

「言葉にできない感情」を、曖昧なまま受け止める 感情を色で記録するアプリ「iroai」開発チーム が1年半かけて見つけた、小さくて確かな手応え2026.02.02 -

“超最高”を設計せよ──顧客の心を動かすコクヨ「やる気ペン」開発物語2026.02.02

“超最高”を設計せよ──顧客の心を動かすコクヨ「やる気ペン」開発物語2026.02.02 -

【3月31日(火)応募締め切り】ごみ削減ビジネスアイディアコンテスト20262026.02.02

【3月31日(火)応募締め切り】ごみ削減ビジネスアイディアコンテスト20262026.02.02