企業はイノベーションを起こす起業家を育てられるか デライト・ベンチャーズの挑戦

スタートアップスタジオを立ち上げ、自社で起業家を育てたい——。そんな構想を描くCVC担当者は多いが、実現できている企業は少ない。

DeNAが設立した独立系VC「デライト・ベンチャーズ」は、起業家とゼロから事業を共創し、一定の成功確度を見極めた上で投資するベンチャー・ビルダー事業を展開する。特徴は、応募する起業家の99%が脱落するほどの“選抜型モデル”にある。

なぜそこまで絞り込めるのか。そしてなぜ、それが可能なのか。ファイナンシャルリターンに振り切った運用ポリシーと、構造化された事業検証プロセスに、その答えがある。今回は、かつて「みんなのウェディング」をDeNAの新規事業として立ち上げ、現在はデライト・ベンチャーズのベンチャー・ビルダー事業を統括するマネージングパートナー・坂東龍氏に話を聞いた。

「スタートアップを“工場”のように量産する」という構想

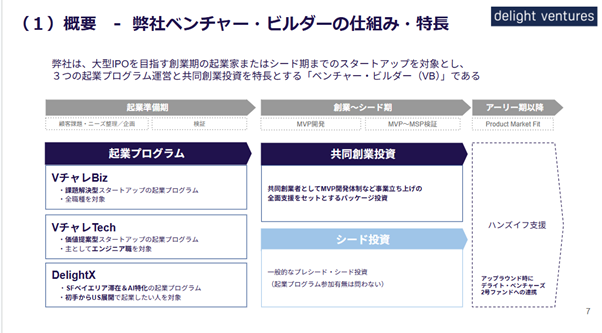

ベンチャー・ビルダー事業は、2019年にDeNAグループが創設した独立系VC・デライト・ベンチャーズの中核事業の一つだ。アーリーステージのVC投資と並行して立ち上げられたこの事業は、資金提供だけにとどまらない。起業前の段階から起業家候補とともに事業アイデアを検証し、チームを組成し、プロダクトを開発する。いわば「スタートアップの工場」のようなイメージだ。

ベンチャー・ビルダー事業の2号ファンドはDeNA単独の出資による15億円規模で、現在は約20社に投資。投資チケットは1社あたりおおよそ2000〜4000万円と小さめだが、立ち上げ支援を重視し、エンジニアや事業プロデューサーなど約10人のチーム体制で支援を行っている。

「ベンチャー・ビルダーモデルのシリーズA到達までの転換率とスピードは、オーガニックに立ち上がったスタートアップより圧倒的に高い。これは、事業の上流工程で精緻なフィルタリングが行えるからです」(坂東氏)

デライト・ベンチャーズが起業家とともに事業を立ち上げる際、投資基準として、「1000億円の課題規模を持つ」ことを挙げる。市場規模(TAM)ではなく、「解決対象となる課題の深さと広がり」から逆算して事業を評価している。

投資先の一つに、税理士業務の業務改善を狙ったスタートアップ・TAKUMANEがある。この会社の場合、起業家が20社以上のヒアリングを行い、業務を数百行単位のExcelで可視化。そのうえで、何分かかる作業がどれだけ削減できるかを定量的に積み上げ、「一人あたりどれだけの経済価値が生まれるか」を精緻に算出したという。

「課題解決型の事業案においては顧客課題の解像度が高いほど、ソリューションも精度が上がる。逆に、ソリューション先行で課題が曖昧なものは事業になりません。我々は“ソリューションの話は課題が決まってから”と徹底しています」(坂東氏)

その思想は、同社のプログラム参加者へはもちろんSNSでも公開されている。坂東氏いわく、「新規事業が失敗する要因」は再現性があり、そのポイントを起業家に共有しているというのだ。

“育成”ではなく“フィルタリング”、起業家の99%が脱落

この事業の最大の特徴は、VC側が共同創業者として入り込み、株式を約19%保有する(共同創業投資コースの場合)点にある。資本のみの投資ではなく、まさに「共につくる」スタンスだ。とはいえ、すべての応募者が投資に至るわけではない。むしろ、大半は脱落する。

「応募から最終投資まで残る起業家はたった1%。99%がどこかの段階で離脱します。以前はもっと“お尻を叩いて”育てようとしていましたが、結局、自走できない人はその後も進めない。そのことに気づき、今は明確な撤退ラインを設け、なるべく本人の意思で離脱してもらう仕組みにしています」(坂東氏)

ベンチャー起業家育成というよりは、「本当に起業家として成功が期待できる人を選抜する仕組み」だと言える。最近では、支援対象となる起業家の傾向も変化しているという。

「以前はIT系やコンサル出身の人が多かったが、最近は“バーティカル産業のプロ”が注目されています。課題が山積みの領域で、知見を持ったスペシャリストと組むことで、強い事業が生まれやすくなっているのです」(坂東氏)

とはいえ、そうした人材はプロダクトを自力でつくるスキルを持っていないケースが多い。そこで、デライト・ベンチャーズが持つエンジニアリング力を投入し、「作れる人」と「課題を知り解決できる人」のマッチングによって起業を支援している。

起業プログラムは3種類。課題解決型スタートアップ向けの「VチャレBiz」、エンジニア職を対象とした価値提案型スタートアップ向けの「VチャレTech」に加え、2025年春には、新たにUS市場に特化したプログラム「DelightX」も始動した。

「DelightX」は渡航や現地でのネットワーク形成を前提とするため、参加者の熱量も高い。参加者は全員、現在の仕事を辞めて自費で渡米し、ベイエリアでの現地リサーチや、投資家・起業家とのネットワーキングを通じて、事業構想を磨き上げている。

また、デライト・ベンチャーズはDeNAと連携し、アルムナイ(退職者)コミュニティを運営している。もともとDeNAの卒業生は起業家になる人も多かったが、このネットワークを通じて、起業家候補の人々ともゆるくつながり続けている。

VCと起業家の新しい関係性をつくる

スタートアップスタジオを作って、自らの手で起業家を成長させることができたらと、多くのCVCが思い描いているはずだ。しかし、デライト・ベンチャーズの起業プログラムのような仕組みをつくるには至っていない企業が大半である。

なぜDeNAのVCであるデライト・ベンチャーズは、ユニコーンを目指す起業家を集め、一定規模以上に育てることができているのだろうか。その理由について「VCの目的をファイナンシャルリターン(投資先企業の株式を売却することで得られる利益)に絞っているからだ」と断言する。

「一般的なCVCは、ファイナンシャルリターン以外にも、育成だったり、自社への事業貢献だったり、複数のゴールが求められることが多いものです。しかし、VCは、どれか一つの基準でなければ動きづらいのです」

たとえば、「育成」を最大の目的とするのであれば、集めた起業家の成長にリソースをすべて注ぎ、その中からファイナンシャルリターンを生む企業が現れればよい、という考え方もできる。一方で、デライト・ベンチャーズのように、IPOなどによって大きなファイナンシャルリターンを得ることを目的とする場合は、やみくもに投資先を増やすよりも、投資基準に合致する少数の起業家を育成することに集中したほうが効率的だろう。「育成」と「ファイナンシャルリターン」両方の目的を並列に追求しようとすると、リソースが分散し、結果として成功確率が下がる恐れがある。

目的を「ファイナンシャルリターン」に絞ることで、副次的効果も生まれる。プログラムでは起業家に厳しい基準を課するため、参加したDeNA社員がここで新規事業の立ち上げ方を学び、自分の部署に戻って新しいビジネスに貢献している事例もある。

坂東氏は言う。「我々は、専門的なナレッジや開発体制で起業家を支援しますが、一方で、時には起業家が目を背けたくなるような真実をしっかり直視してもらい撤退を促すことも含め、シビアに投資判断することを重視しています」

VCが起業家と共同で事業を立ち上げる。支援ではなく、選抜と投資を一体化させる。このスタイルは、イノベーション創出における新しい選択肢となりつつある。

新着記事

-

【BooSTAR】「スタートアップ都市・渋谷 挑戦者たちが集う理由と戦略に迫る!」2月22日(日)午前10時放送2026.02.22

【BooSTAR】「スタートアップ都市・渋谷 挑戦者たちが集う理由と戦略に迫る!」2月22日(日)午前10時放送2026.02.22 -

すべてのビジネスマンにおすすめしたい『B talker』イチオシ動画2選2026.02.20

すべてのビジネスマンにおすすめしたい『B talker』イチオシ動画2選2026.02.20 -

2025年のイノベーション:FTS Journal 2025年に読まれた人気記事4選2026.02.20

2025年のイノベーション:FTS Journal 2025年に読まれた人気記事4選2026.02.20 -

「言葉にできない感情」を、曖昧なまま受け止める 感情を色で記録するアプリ「iroai」開発チーム が1年半かけて見つけた、小さくて確かな手応え2026.02.02

「言葉にできない感情」を、曖昧なまま受け止める 感情を色で記録するアプリ「iroai」開発チーム が1年半かけて見つけた、小さくて確かな手応え2026.02.02 -

“超最高”を設計せよ──顧客の心を動かすコクヨ「やる気ペン」開発物語2026.02.02

“超最高”を設計せよ──顧客の心を動かすコクヨ「やる気ペン」開発物語2026.02.02 -

【3月31日(火)応募締め切り】ごみ削減ビジネスアイディアコンテスト20262026.02.02

【3月31日(火)応募締め切り】ごみ削減ビジネスアイディアコンテスト20262026.02.02