【後編】【Review 2024】「2024年を象徴するキーワードは……」 ReGACY Innovation Group 成瀬功一代表取締役社長

動き続け、変化、進化し続けるスタートアップ業界。走り続けることはもちろん大事だが、一度振り返ることで、見えてくる道もある。2024年はどんな1年だったのだろう? イノベーション、スタートアップ業界を支え、多くの企業の未来を創造してきたReGACY Innovation Group 成瀬功一代表取締役社長にこの1年を総括してもらった。

海外市場での立ち上げも見据える

もうひとつ、生成AI意外に、今後の変化を踏まえてスタートアップが追加で考えておくべき戦略として、海外市場での立ち上げがあります。プロダクトのコアバリューが、国の文化や習慣、法律に依存した設計が必要となるサービスとは異なり、産業や技術を意識したプロダクトはコアバリューが世界で共通的に展開できる部分が多いため、グローバル競争が可能です。極端な例で言えば、日本のおもてなしは世界では煩わしさやコスパの悪さとして受け入れられることも多い一方、スマホやCPUなどは世界中で同じものが使われているといったイメージです。

もちろん、サービス系の企業でも、ターゲットとなる顧客や分野を戦略的に絞っていけば、おもてなしを始め、日本ならではの習慣・価値観をベースとしたサービスモデルが海外で革新を起こすことも十分考えられると思います。

これはスタートアップの成長戦略に大きく関わるテーマです。日本で結果を出し、そのうえで世界を目指すのではなく、日本をすっ飛ばしていきなり世界を目指す。日本では規制的に当分難しい分野でも、新興国へ行けば早期にマネタイズできるといったことが多数起こっています。また、アメリカや中国であれば、スタートアップへの投資額が日本とは1桁どころか分野によっては2桁ほど違うので、マーケットにハマりさえすれば、より急速な立上げが可能になるケースが十分あります。

世界のマーケットを知る

もちろん、そのためには世界を知り、日本以外を含めた最適なマーケットをフラットに選定する必要があります。例えば、今年、食用コオロギの生産を手掛けていた日本のスタートアップが自己破産しました。一方で、同じ昆虫食事業を東南アジアをターゲットに展開し、一定の成果を上げている企業も存在します。これは、日本が新しいものへの寛容性が低く、高度な食文化や成熟した消費者市場を持つため、昆虫食に対して健康面の懸念などが受け入れられにくいのに対し、東南アジアでは昆虫を食料とする地域も多く、市場の前提が大きく異なるためです。

また、QR決済も同様の例と言えます。この技術は日本で開発されましたが、普及したのは中国が先でした。中国では紙幣の信頼性が低い背景から、店側も客側も信頼性の高いQR決済を積極的に活用し、日本より早く広がりました。その後、日本に逆輸入される形で普及が進んだのです。

スタートアップにとって、最初から世界を知るのは難しいと思われるかもしれません。しかし、海外の政府や企業は日本の技術やノウハウを求めていることが多く、日本の政府や企業も海外展開を支援する取り組みを増やしています。また、優れた技術やアセットがあれば、既に世界展開している日本企業と協力することで、海外市場を目指しやすくなります。

「自分には海外は無理」と考える人が多いからこそ、そこに挑戦する人にだけチャンスが訪れるのです。

前述の生成AIや産業課題解決など、これまで述べてきたことと合わせて、自分がどのような起業家を目指すか。1年のはじまりに改めて考えてみてはいかがでしょうか。

新着記事

-

「言葉にできない感情」を、曖昧なまま受け止める 感情を色で記録するアプリ「iroai」開発チーム が1年半かけて見つけた、小さくて確かな手応え2026.02.02

「言葉にできない感情」を、曖昧なまま受け止める 感情を色で記録するアプリ「iroai」開発チーム が1年半かけて見つけた、小さくて確かな手応え2026.02.02 -

“超最高”を設計せよ──顧客の心を動かすコクヨ「やる気ペン」開発物語2026.02.02

“超最高”を設計せよ──顧客の心を動かすコクヨ「やる気ペン」開発物語2026.02.02 -

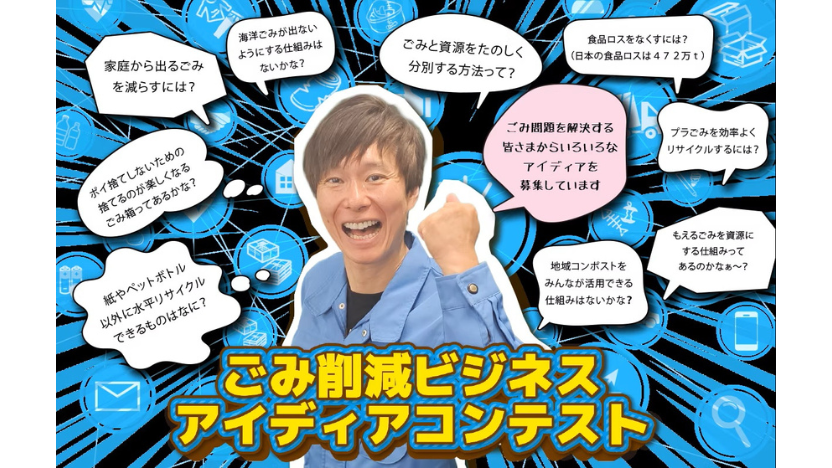

【3月31日(火)応募締め切り】ごみ削減ビジネスアイディアコンテスト20262026.02.02

【3月31日(火)応募締め切り】ごみ削減ビジネスアイディアコンテスト20262026.02.02 -

【BooSTAR】 内閣府からゲストが登場! 政府が推す「スタートアップ育成5か年計画」の現在地2026.01.30

【BooSTAR】 内閣府からゲストが登場! 政府が推す「スタートアップ育成5か年計画」の現在地2026.01.30 -

【BooSTAR】「日本政府が進める!スタートアップ・エコシステム 2026年のビジネスチャンスを徹底予想!」1月18日(日)午前10時放送2026.01.18

【BooSTAR】「日本政府が進める!スタートアップ・エコシステム 2026年のビジネスチャンスを徹底予想!」1月18日(日)午前10時放送2026.01.18 -

連続起業は「点」ではなく「直線」だ。技術と資本を循環させる“森”の経営論2026.01.16

連続起業は「点」ではなく「直線」だ。技術と資本を循環させる“森”の経営論2026.01.16