「イノベーションを起こすのではなく、起きる会社に」リコーTRIBUSが挑む“全社で取り組む”アクセラレーション【前編】

日本経済の停滞が叫ばれて久しい。そのなかで多くの大企業が局面を変えうる新規事業やスタートアップとの協業、さらにはビジネスコンテストの開催などに取り組んできた。だが、それらが大きな成果をあげたという事例は、決して多くない。そんななか2019年にスタートしたリコーのアクセラレーションプログラムTRIBUSの独自の取り組みが評判を呼んでいる。グループ全体3万人を巻き込むことを目指すTRIBUSの挑戦はどのように行われているのだろうか。

日本初の“社内外統合型”アクセラレーションプログラム

儲けるより儲かる。リコーの創業者である市村清(1900‐1968)の経営哲学だという。

「市村は今でいうベンチャー精神にあふれていた人で、アイデアマンだった。リコーだけでなく水着の三愛や西銀座デパート、明治記念館などの立ち上げもやった人物です。その彼の言葉としてリコーグループで脈々と受け継がれているのが“儲けるより儲かる”。儲けようとするのではなく、お客様や世の中の課題に対して事業で貢献することができれば、結果的に儲かるという考え方です。私たちがTRIBUSを運営していくうえでも、このスピリッツを意識するようにしています」

2019年からスタートしたリコー株式会社のアクセラレーションプログラム「TRIBUS」。このプログラムが画期的なのは、「おそらく日本で初めて」という“社内外統合型”のアクセラレーションプログラムだということ。TRIBUS事業創造プロデューサー/TRIBUSスタジオ館長の森久泰二郎さんがその立ち上げの経緯を語ってくれた。

「大きな理由は3つあります。まず経営視点、経営企画視点。社会がどんどん変容しているなかで、リコーも変わっていかなければならないということ。次に研究開発視点。これまでリコーが研究開発してきたさまざまな技術をスタートアップと協業することで活かし、新しいサービスを生み出すということ。そして最後の理由が大きいのですが、リコーとして新しい挑戦、提案の場を作るということです。リコーの社長、役員と現場の社員が対話する場で、どうしても既存のビジネスに縛られていて新しいことに挑戦できるチャンスがないという声があったのが大きかったようです。新しい事業を作る人事を生み出し、スタートアップとの協業、競争を通して、その考え方、チャレンジする文化を社内に取り込みたい。そこで従来あった社内の新規事業ビジネスコンテストとスタートアップ向けのプログラムを組み合わせてTRIBUSが生まれました」

3つの“決してやらないこと”

大企業が行うアクセラレーションプログラムとしては、けっして早いとはいえない2019年のスタートながら、過去5年間の応募総数は社内443件(16件採択)、社外スタートアップ771件(50社採択)とかなり多くの応募が集まっている。「嬉しいことにスタートアップのなかでリコーTRIBUSに参加するといいという口コミが広がっているようです」と森久さんは語るが、これまで多くの企業が行ってきたアクセラレーションプログラムとは何が異なるのだろうか?

「他社の状況はわかりませんが、TRIBUSをスタートするにあたり、単発の取り組みをスタートしても文化として根付いてこなかった過去のビジネスコンテストを振り返ってみました。そのうえでTRIBUSとして決してやらないことを3つ決めたんです。『社内だけで取り組まない』、『社内だけで決めない』、そして『“いいね”で終わらせない』。社内だけで取り組むと、どうしても社内の文化や論理が優先されて変革に繋がらない。社内だけで決めないというのも同じような理由です。新しいことをやろうとしているのに、社外の判断が入らないと、どうしても従来の考え方で行ってしまいますからね。そしてTRIBUSをただのアイデアコンテストにしないために社会実装し、お客様に提供することを目指す。決して『いいね、おもしろいアイデアだね』で終わらせず、社内新規事業もスタートアップのようなスピード感で新しいビジネスを作っていく。本気で事業を作るからこそ失敗もするし、強烈な成功体験もある。それが成長につながるのかなと思っています。成功すると思って取り組むか、成功しないよねと思って取り組むかによってその成長具合も大きく変わってくるはず。この3つの“やらないこと”がTRIBUSの活性化につながっていると思います」

新しいことを始めようとしているのに、決めるのは「いつもと同じ人」「これまでと同じ論理」では、変わるものも変わらない。多くの企業の新規事業が成果に繋がらないのは、この“壁”に阻まれることが多いからではないだろうか。最初にこの“壁”を取っ払うことからスタートしたことに、TRIBUSの本気を感じる。

TRIBUSが生んだ“嬉しい誤算”

「目指したのは、リコーグループの全員がこのプログラムに関心を持ち、スタートアップに触れてほしいということでした。一部の尖った社員だけの新規事業にしない、スタートアップの窓口になった人だけのプログラムにしない。プログラムを統合することによって、社員のより多くの人にスタートアップに興味を持ってもらい、そのスピリットやリテラシーを学ぶ機会を提供したい。従来の価値判断軸ではないということを伝えていきたいと思っています」

TRIBUSにはリコーグループの国内社員、約3万人全員が参加可能だ。

「これまで新規事業というと、事業企画とか商品企画の人のためのものと思われがちだったんですが、TRIBUSを立ち上げてからは法務や知財、経理といったバックオフィス系の社員、お客様の現場で保守サービスしたり、製造現場にいたりする社員からの応募も出てきました。このプログラムを始めるときに、社内から『新しい事業提案する社員はいないのでがないか』という声がありました。そういう人はすでに社外に出て自分で起業しているのではないか、本当に応募する人がいるのかという声があったんです。でも蓋を開けてみたら、新入社員からベテラン社員、これまで新規事業とは縁がなかったような社員まで、素晴らしい事業を、行動力をもって応募してくれた。それは嬉しい誤算だったといえます」

3万人社員をどうやって“巻き込む”か。後編では、グループ全体で新規事業、スタートアップとの協業に取り組むためのTRIBUSが行った“仕掛け”について紹介したい。[後編に続く]

新着記事

-

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23 -

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21 -

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21 -

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21 -

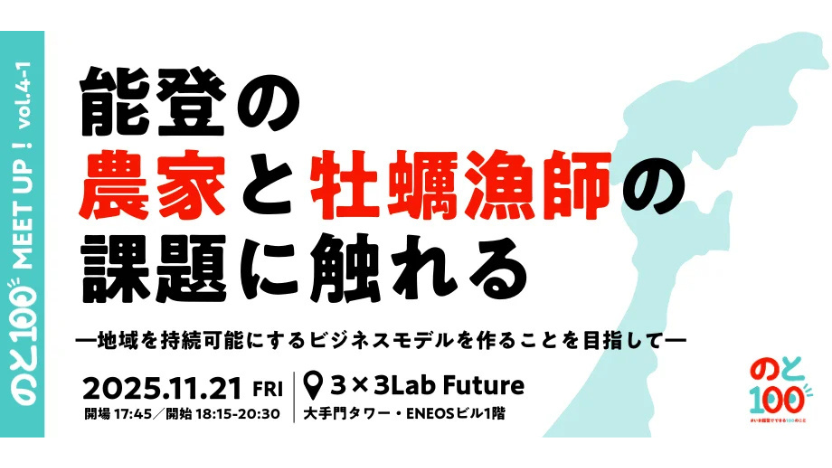

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20 -

【12月19日(金)応募締切】なるとビジネスプランコンテスト20252025.11.20

【12月19日(金)応募締切】なるとビジネスプランコンテスト20252025.11.20