独学でのスタートから10年。「Lean on Me」が目指すのは、真のノーマリゼーション

パラリンピックでは、多くの身体障がいのある方が大いなる可能性を見せ、多くの感動が生まれた。だが一方には、知的障がいや精神的障がいのある方々は、なかなか社会と融合できずにいるという現実もある。志村駿介さんが挑むのは、そんな社会の変革だ。強い信念とともに、彼は自らの事業を推し進めている。

“経済的余裕”のため経営者の道へ

アメリカでプロテニスプレーヤーになるという夢があった。保健体育の教師になってテニス部の顧問になるという人生を考えたこともあった。だが、最後に志村駿介さんが選んだのは起業家への道のりだった。

「母子家庭で弟に知的障がいがあるという家庭環境だったので、家族になにかあったときに経済的に困ることがないようになりたいと考えました。ふつうの会社員、勤め人になったら生涯賃金2、3億円ですよね。僕のなかではそれでは足りないなという思いがあって。だったら自分が経営者になれば、経済的な余裕が持てるんじゃないかと考えたんです」

株式会社Lean on Meが創業したのは、2014年。障がい福祉専用 eラーニング研修「Special Learning」を提供する同社は、現在5200以上の事業所と契約し、約8万人が利用している。だが、代表取締役の志村さんのここまでの10年は決して平坦な道のりではなかった。

「大学卒業してから飲食店に就職し、そこで店舗責任者をしながら経営の基礎を学んでから起業しました。でも最初はわからないことだらけで、営業の仕方も知らないし、自分が提供するサービスの値付もできなかった。最初にネットでのビジネスをスタートしたのは、テニスをやっていたころのコーチの助言があったから。ホームページの作り方とかを学んで、地元の飲食店のホームページを作ったりする仕事を始めて、その合間に障がい者施設でアルバイトして。障がい福祉の研修プログラムを作りたいという思いはあったので、そこでいろいろ学んだり、アメリカの施設に行って勉強したり。2年間は役員報酬なしでアルバイトでもらったお金が生活費。会社員になった同級生が自分よりずっと稼いでいていい生活をしているのを見ると、何やってるんだろうと思いましたね。会社員より稼ぐために起業したのに、まるで逆なわけですから(笑)。ただやめたいと思ったことはありませんでした。起業するときに考えたんです。自分には何ができるのか、自分にしかできないことは何かって。そうやって考えると、やっぱり弟のことが頭に浮かんでくるわけです。知的障がいのある人たちが安心して暮らせる社会を作りたい。そういう軸、信念があったから、つらい時期もくじけることなく乗り切ることができたんだと思います」

全国の専門家を訪ね歩く

創業から6年ほどの“下積み”時代、ただ手をこまねいていたわけではない。彼は全国の知的障がいの専門家や有識者を訪ね、信頼関係を築き、eラーニングのための基礎を築いていった。

「最初は20本の動画からスタートして、300本作ることを目標に頑張っていました。よし、ここから全国の施設をまわって営業しようと思っていたタイミングでコロナ禍になったんです。でもそれが逆に転機になりました。いずれこの業界でオンラインの研修が必要になるという確信はあったんですが、コロナのタイミングで非対面型の研修のニーズが急速に高まって、eラーニングが注目を集めるようになった。いまでは70人以上の専門家の協力を得ながら、内製で月に15〜30本の動画をリリースしていて、動画の総数は1600本を超えています」

障がいのある家族がいて、障がい者のための施設で働いていた志村さんは、業界に「足りないもの」を理解していた。

「障がい者支援って専門職なんですけど、国家資格とかないんですね。だから働いている方も無資格で、研修を受けることもなく働いている方も多い。そうすると、正しい知識を得ることがないので、障がいのある方への支援が子育てのしつけみたいになっていくわけです。言うことをきかせるためにおやつ抜きにしたり、ときには体罰を行ったり。現在問題になっている施設での虐待行為につながっていく。たとえば、言葉で自分の気持ちをうまく伝えられないときに壁を叩いたりする障がいのある方へどう対応すればいいか。どのように意思表示を汲み取れば良いのか。『Special Learning』では、こういう知識を虐待防止の専門家の方から伝えています」

Lean on Meの活動には多くの企業も賛同。2024年1月からはパナソニックとの共創で、『障がい者にやさしい簡易型センサリールームの開発』もスタートした。

「ASD(自閉症スペクトラム障がい)がある方は、障がい特性として視覚過敏や、聴覚過敏を抱えている場合が多く、人混みが苦手なため、街中へ出かけたくても出かけられない方がいます。センサリールームは、照明や音響など、五感を適度に刺激することで利用者の気持ちを落ち着かせる空間。特に感覚過敏の症状の方が安心して過ごせる場として、ヨーロッパでは空港やサッカースタジアムにあったりするんですが、日本ではまだまだ普及していない。パナソニックさんは子ども向けのセンサリールームの開発、活動をしてきたので、協力してやっていけるんじゃないかと。2025年の大阪・関西万博までに実現できればと思っています」

愚痴を言われてナンボ

志村さんは、現在彼らが発信している障がいのある人たちとの接し方、考え方などの“マニュアル”が「いずれそれが社会的基盤として認知されるようになってほしい」と語る。

「障がいのある⽅とその家族が、 将来のライフプランについて希望を持ち、⾒通しを⽴てることができる社会を構築するのがうちの会社の理念です。福祉施設だけでなく一般企業で働いている方にも正しい知識を知ってほしいし、障がいのあるお子さんを育てている方にもアクセスしてもらって、情報を得られるようになるといいなと。知的障がいのある赤ちゃんが生まれたとき、親はたくさん悩むと思うんです。どう育てればいいのか、学校はどうするのか、将来はどうすればいいのか……そういう方のお役に立てるような存在になればいいと思っています」

独学でスタートして10年。「やりたいことの30〜40%はできるようになってきた」という。

「少しずつですが、理想には近づいていると思っています。国や厚生労働省、企業との関わりもできたし、大阪・関西万博では障がいのある方々への接遇についてのガイドラインを作り、スタッフの研修も行っています。でも僕らのような仕事が感謝されるような世の中じゃダメなんですよ。僕らの持つ知見が当たり前になって、もっとこうしてほしい、こういうことに対応してほしいってどんどん愚痴られるようにならないと。そうなったときにようやく障がいのある方が社会に融和して生きる社会。愚痴言われてナンボってところまで頑張っていきたいです(笑)」

新着記事

-

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23

【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23 -

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21

FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21 -

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21

Plug and Play主催 Japan Summit 2025イベントレポート-大企業におけるイノベーションの勝ち筋を探る2025.11.21 -

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21

【11月30日(日)応募締切】令和7年度フードテックビジネスコンテスト2025.11.21 -

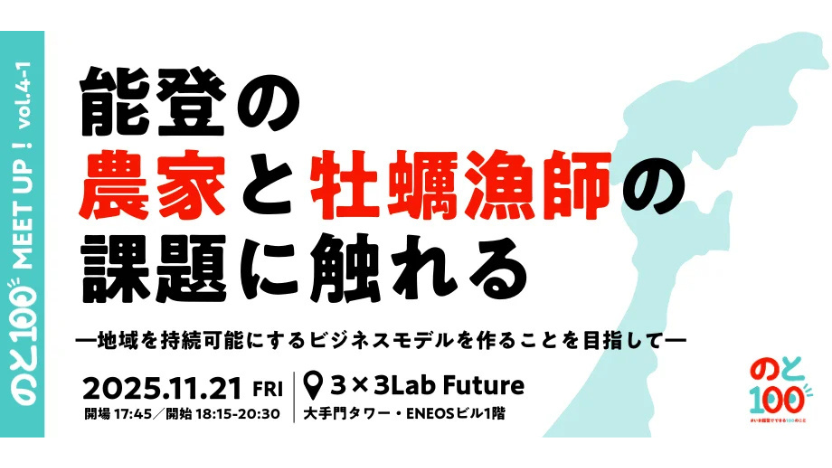

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20

【11月21日(金)開催】現地ツアー「のと100 MEET UP!vol.4」2025.11.20 -

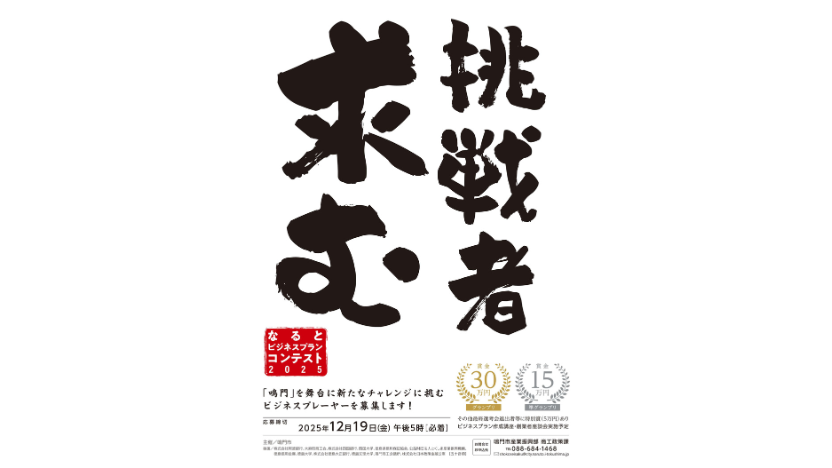

【12月19日(金)応募締切】なるとビジネスプランコンテスト20252025.11.20

【12月19日(金)応募締切】なるとビジネスプランコンテスト20252025.11.20